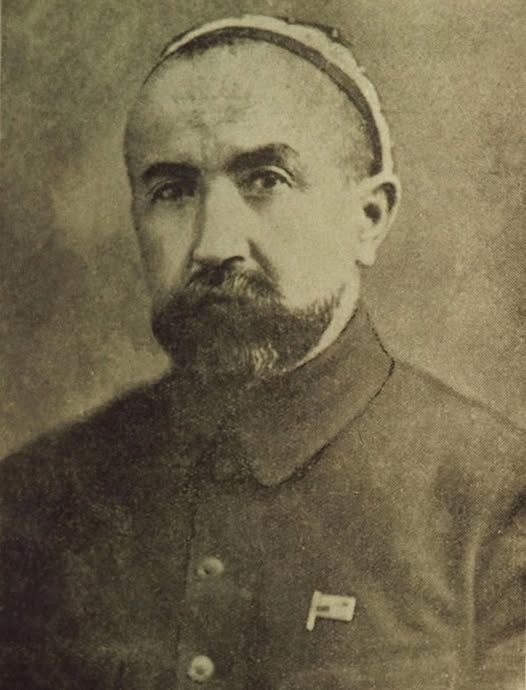

(посвящается 144-летию со дня рождения Героя Таджикистана Нусратулло Махсума и 100-летию образования Общества для изучения Таджикистана и иранских народностей за его пределами)

История свидетельствует о том, что ХХ век

стал для древней и цивилизованной таджикской нации

веком усилий и борьбы за возрождение и восстановление

государства - веком пробуждения нации…

В деле сохранения нации, возрождения государства,

защиты национальных интересов, свободы,

справедливости и исторической истины

в отношении таджикского народа очень

велики заслуги Нусратулло Махсума.

Эмомали Рахмон[1]

В начале ХХ века у истоков национальной идентичности таджиков стоял Нусратулло Махсум, внесший решающий вклад в образование Таджикской автономной республики, став первым ее руководителем. «В этой должности, – отмечал академик Р.Масов – ему приходилось активно участвовать в решении многих политических, экономических, социальных и культурных преобразований, происходивших в суровые, порой трагичные годы становления Советской власти»[2] О правильном подходе к решению разнообразных вопросов тогдашней жизни республики говорят публичные выступления Нусратулло Махсума на съездах Советов, различных совещаниях и митингах, проходивших в то время очень часто[3].

В начале ХХ века у истоков национальной идентичности таджиков стоял Нусратулло Махсум, внесший решающий вклад в образование Таджикской автономной республики, став первым ее руководителем. «В этой должности, – отмечал академик Р.Масов – ему приходилось активно участвовать в решении многих политических, экономических, социальных и культурных преобразований, происходивших в суровые, порой трагичные годы становления Советской власти»[2] О правильном подходе к решению разнообразных вопросов тогдашней жизни республики говорят публичные выступления Нусратулло Махсума на съездах Советов, различных совещаниях и митингах, проходивших в то время очень часто[3].

Прекрасно знавший традиции и особенности своего народа, Нусратулло Махсум боролся против допускавшихся по инициативе ЦК РКП (б) грубых нарушений национальных традиций. В частности, он выступал против массовых репрессий зажиточных элементов в республике, когда энергичных и деловых людей, пользовавшихся заслуженным уважением среди местного населения, однозначно относили к категории баев и репрессировали. Он был против бездумного применения к условиям Таджикистана стереотипов классовой борьбы в Центральной России, считал необходимым учитывать специфику и своеобразные условия Таджикистана. Разумеется, его самостоятельность и неординарность неоднократно вызывали негативную реакцию со стороны ряда работников Центрального Комитета Компартии Таджикистана и, следовательно, со стороны ЦК ВКП (б).

В 1924 г. после национально-территориального размежевания Средней Азии Нусратулло Махсум активно выдвигал предложение об образовании Таджикской ССР, считая, что, как по численности таджиков, так и по компактности их проживания это является вполне реальным и необходимым. Но размежевание базировалось на способе легитимации создававшегося государства, не в последнюю очередь, и как советского, народного, а не только этнического. Политические, исторические и культурные события можно оценивать по-разному. По-видимому у Нусратулло Махсума был свой баланс между собственно национальными ценностями и политической реальностью тех лет. Ясно, что он четко различал национальное и институциональное, то есть новые формы общественной жизни.

На фоне тех событий в срочном порядке было организовано Общество для изучения Таджикистана и иранских народностей за его пределами, история которого началась с вхождения Таджикистана в состав Узбекской ССР в качестве ее автономии. Одним из первых шагов, предпринятых Ревкомом Таджикской АССР по применению научных знаний в годы реконструкции народного хозяйства, явилось объединение в Ташкенте группы ученых, занимавшихся изучением Таджикистана[4](шире – таджикского народа – Б.К.). Группа профессоров и преподавателей Среднеазиатского государственного университета (САГУ) и Коммунистического университета народов Востока откликнулась на предложение партийных и советских руководителей Таджикской республики оказать помощь в изучении истории края. В результате, 9 января 1925 г. в Ташкенте состоялось первое учредительное собрание Общества, на котором почетным Председателем этой организации был избран председатель Ревкома, а с декабря 1926 г. – председатель ЦИК Таджикской АССР Нусратулло Махсум. Для руководителя молодой республики, который, как известно, отстаивал интересы таджикского народа, особенно после несправедливого решения в отношении коренного населения Средней Азии в 1924 г., стало необходимым всестороннее изучение края, основанное на объективных факторах: знании Таджикистана и любви к нему, на исторической самобытности, гордости за создаваемое народное государство, стремлении овладеть природными богатствами Таджикистана посредством способностей, трудолюбия и нравственности его людей, развития их культуры, формирования гражданского сознания веками эксплуатировавшихся властителями, феодалами и муллами тружеников, использования природных богатств на благо людей.

Уже в феврале 1925 г. была определена программа Общества, в которой предусматривалось проведение этнографических, филологических, исторических, физико-географических и экономических исследований. Главным направлением Общества было изучение не только территории Таджикистана, но и других районов Средней Азии, населенных таджиками, то есть, той исторической общности таджиков, которая выходила за пределы современного Таджикистана. В принятом Уставе Общества регламентировались основные принципы работы этой добровольной научной организации. Членами ее могли быть как ученые-востоковеды, так и практические работники. Разрешалось вступать в Общество всем, кто оказывал ему услуги, интересовался ираноязычными странами и народами[5].

В состав правления Общества были избраны А.А.Знаменский – уполномоченный Народного Комиссариата иностранных дел в Средней Азии, 1923-1924 – уполномоченный ЦК РКП(б) в Бухарской НСР – полпред СССР в Бухаре. Будучи юристом по профессии, он увлекался востоковедением. По-видимому, работая в Средней Азии, он знал об этническом составе региона, поэтому оказывал всяческую помощь членам Общества – А.А.Семенову, изучавшему, в частности, Афганистан в рамках работы Общества, М.С.Андрееву – организатору и участнику многих этнографических и лингвистических экспедиций в Таджикистане и других республиках Средней Азии, тонкому знатоку быта, языков и говоров народов Востока, а также геологу И.И.Бездеке.

Вплотную был связан с Обществом А.А.Семенов, который являлся одним из его основателей и деятельных членов. Он часто участвовал в заседаниях Общества и выступал с докладами. При финансовой поддержке Общества им были опубликованы перевод описания Катагана и Бадахшана, составленного в 1923 г. афганским чиновником Бурхан-уд-Дином Куштеки, в котором содержатся основные сведения относительно населения Памира[6], и глава из книги «Ваджхи Дин» («Лик веры») Носира Хусрава, переведенная на русский язык самим Семеновым. Это богословское произведение пользовалось большой популярностью в среде памирских исмаилитов, и Семенов многократно использовал выдержки из него с комментариями в исследованиях по исмаилизму, особенно в работе «К догматике памирского исмаилизма» [7].

Уже в июле 1925 г. Общество организовало две экспедиции на территории Таджикистана: одна на Памир для исследования гор и ледников под руководством Н.Л.Корженевского, другая, этнографическая в Ура-Тюбе, Верховья Зарафшана, Фальгар, Варзоб и Гиссарскую долину под руководством М.С.Андреева. Так, в Верховьях Зарафшана экспедиция обнаружила образцы древнего искусства резьбы по дереву, о чем М.С.Андреев незамедлительно сообщил в правление Общества: «Главное, встретилось так много интересного и совершенно неисследованного на первых же порах, что в Фальгаре мы задержались на целых два дня... Совершенно неожиданно нам удалось наткнуться на наиболее ценный образчик древнего искусства резьбы по дереву, какой, по моему мнению, превышает все, что было известно в Средней Азии до сих пор»[8] . Значение обнаружения высокохудожественных памятников резного дерева в долине Верхнего Зарафшана отметил в свое время Б.А.Литвинский, подчеркнув, что их открытие важно не только для археологии Таджикистана, но и для археологии Средней Азии в целом. «Вполне естественным был вывод о том, - писал он, - что и другие стороны истории материальной культуры этих районов заслуживают самого внимательного изучения»[9].

Таким образом, экспедиция М.С.Андреева за четыре месяца собрала богатый научный материал и этнографические коллекции в Северном Таджикистане, насчитывавшие свыше тысячи предметов.

Затем эта экспедиция продолжила сбор этнографического материала в Каратегине, Дарвазе, долине Ванча, Язгулеме, Хороге. В сентябре 1925 г. в Хороге М.С.Андреев принял участие в создании филиала Общества, посвятив участников первого организационного собрания Хорогского филиала в его работу, касающуюся историко-географического и этнографического изучения Памира[10].

Вернувшись в Ташкент, М.С.Андреев выступил перед членами Общества и Среднеазиатского комитета по делам музеев и охраны памятников старины, искусства и природы (Средазкомстарис) с отчетным докладом о работе экспедиции, богато иллюстрированным фотографиями и уникальными предметами народного творчества[11].

Первые две экспедиции, организованные Обществом в 1925 г., послужили началом изучения Таджикистана, о котором было очень мало научных сведений, и поскольку он являлся одним из самых труднодоступных районов Средней Азии. По материалам этих экспедиций Обществом был опубликован ряд научных работ, которые получили признание среди ученых и специалистов Средней Азии. Среди них отметим, в первую очередь исследования М.С.Андреева «По Таджикистану» (с приложением статей М.Е.Массона и Е.М.Пешеревой. Ташкент, 1927), «К материалу по среднеазиатской керамике» (Ташкент, 1926), «Выработка железа в долине Ванч» (Ташкент, 1926), «Орнамент горных таджиков верховьев Аму-Дарьи и киргизов Памира» (Ташкент, 1928), «По этнологии Афганистана. Долина Панджшер», Н.Л.Корженевского «Истоки реки Танымас» (Ташкент, 1926) и др. Как видно, материалы экспедиций были богатыми и разнообразными, и чтобы собрать их воедино, Общество решило издать сборник статей под общим названием «Таджикистан». Необходимые средства для издания книги выделил Ревком республики[12]. В этот сборник вошли 13 статей, посвященные истории и этнографии таджиков, флоре и фауне края, его природным условиям, путям сообщения и экономике.

Специально для сборника «Таджикистан» академик В.В.Бартольд, являвшийся почетным членом Общества, и внесший огромный вклад в изучение истории народов Средней Азии, в особенности таджиков, написал статью «Таджики. Исторический очерк»[13], в которой сжато осветил основные моменты истории народа, завершив ее следующим фактом: «Когда в 1920 году была утверждена Конституция Туркестанской республики, то “коренными национальностями” ее были признаны только киргизы, узбеки и туркмены, а древнейшие жители края, таджики, были забыты». Утверждение Бартольда о том, что именно таджики являются наиболее древним народом Средней Азии, единственным на ее территории ирано-язычным народом, сыграло, по словам академика Р.Масова определенную роль в становлении советской государственности таджиков, создании очага национальной культуры и экономики, каким стала 5 декабря 1929 г. Таджикская ССР[14].

Академик А.Турсон, также обозначая позицию В.В.Бартольда в отношении автохтонного населения Средней Азии, подчеркнул: «Наверное, эти слова написаны не без доли возмущения и не без определенной горечи. Ведь этика классической гуманитарной науки подразумевала уважительное отношение субъекта познания к своему предмету исследования, сопереживание, вплоть до любви». «Чтобы убедиться в том, насколько соблюдалась эта этика, - продолжает А.Турсон, - достаточно прочитать этнографические очерки других русских востоковедов, в особенности А. Ф. Миддендорфа и А. П. Шишова: буквально каждая строка этих бесстрастных исследователей истории таджиков и их культуры — даже те, которые носят критический характер, пронизаны глубокой симпатией к ним как к народу, сумевшему с достоинством пройти через огонь, воду и медные трубы не в меру суровой истории — пусть и ценою больших (очень больших!) материальных и духовных потерь» [15].

В условиях того периода работа академика В.В.Бартольда имела большое политическое, социальное и историческое значение, поскольку пантюркисты отрицали существование таджикского народа. Безусловно, все эти ученые знали и своими исследованиями доказали, что таджики – один из древнейших коренных народов Средней Азии с высокой культурой, которые на протяжении тысячелетий отстаивали права на свою независимость. На открытии II съезда Советов Таджикской АССР 21 апреля

Также в предисловии к книге «Музыка таджиков. Музыкально-этнографические материалы, собранные и записанные на 1 Всетаджикском слете певцов, музыкантов», изданной в 1932 году, ее автор Н.Н.Миронов отметил следующее: «Считаю для себя приятным долгом выразить мою искреннюю признательность всем лицам, оказавшим мне различного рода помощь и содействие как в деле собирания и записывания настоящих музыкально-этнографических материалов Таджикистана, так и их издания, а именно председателю ЦИК тов. Нусратулле Максуму, председателю СНК ТаджССР тов. Хаджибаеву и др. Благодаря их энергичной поддержке, как самой идеи духовных ценностей народа, так и ее практического осуществления, книга «Музыка таджиков» вышла в свет, несмотря на целый ряд серьезных препятствий, угрожающих срывом изданию этой книги»[19].

Как видно, работа членов Общества проходила в сложных условиях, не хватало средств для организации экспедиций и издания научных трудов. И все же в период с 1925 по 1929 гг. Общество опубликовало 15 научных трудов, включая три коллективных сборника, в которых представлены ценные материалы по истории, языковедению, философии и культуре, геологии и географии, экономике Таджикистана и таджиков. Все эти исследования получили признание во многих странах, а его ученые способствовали установлению прочных связей с центральными научными учреждениями СССР и ряда зарубежных стран. В конце 1920х гг. Общество поддерживало связи с 47 зарубежными научными обществами и учреждениями. Кроме того, Общество, являясь первым научным центром, сыграло большую роль и в подготовке научных кадров в республике.

Нусратулло Махсум был политическим самородком. Настроения гнева и протеста стали для него мотивом активного исторического действия, он умел найти баланс общественных сил. Ему приходилось строить будущее, не отходя от настоящего. Его жизнь принадлежала Таджикистану и истории, и он сумел вывести Таджикистан на основное течение мировой истории и политики. Он боролся за государственную (политическую) самостоятельность Таджикистана, за самоопределение наравне с другими вновь возникшими государственными образованиями в тогдашней Средней Азии. Не только знание и изучение народной культуры, языка и т. д., а переход на позиции народа, слияние с ним стали для него лозунгом.

Кабилова Бахринисо Туйчиевна

доктор исторических наук главный научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии им. А.Дониша НАНТ

[1] Рахмон Э. Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на церемонии открытия бюста Нусратулло Махсума в Раште. – 27 июня, 2006 г.

[2] Масов Р. Всетаджикский староста. Нусратулло Махсум. Речи, доклады, статьи и материалы о его жизнедеятельности. – Душанбе, 1997. – С.9.

[3] У истоков истории. К 130-летию со дня рождения Нусратулло Махсума. – Душанбе, 2011. – 528 с.

[4] Шагалов Е. Перове научное общество Таджикистана. – Душанбе, 1966. – С.7.

[5] Фаньян Д. К истории советского строительства в Таджикистане (1920-1929 гг.) // Сб. документов. – Сталинабад, 1946. – С.7.

[6]Бурхан-уд-Дин-хан-и-Кушбеги. Предисловие / А.А.Семенов /Путеводитель по Каттагану и Бадахшану: данные по географии страны, естественно-историческим условиям, населению, экономике и путям сообщения /Пер.: П. П.Введенский, Б. И. Долгополов и Е. В. Левкиевский; под ред., с предисл. и прим. А. А. Семёнова. — Ташкент: Общество для изучения Таджикистана и иранских народностей за его пределами, 1926. — С. XI. — 250 с.

[7] Семенов А.А. К догматике памирского исмаилизма: XI глава Лица Веры Насыр-и-Хосрова. – Ташкент, 1926. – 52 с.

[8] Шагалов Е. Первое научное общество Таджикистана. – С.12-13.

[9] Литвинский Б.А. Археологическое изучение Таджикистана советской наукой. Краткий очерк //Труды АН Таджикской ССР. – Т.26. – Сталинабад, 1954. – С.8.

[10] Шагалов Е. Первое научное общество Таджикистана. – С.14.

[11] Памяти М.С.Андреева //Труды АН Тадж. ССР. – Душанбе, 1960. – С.11.

[12] Таджикистан. Сб.статей под редакцией Н.Л.Корженевского. – Ташкент, 1925.

[13] Бартольд В.В. Таджики (исторический очерк) // Таджикистан. – С.93-111.

[14] Масов Р. К 140-летию со дня рождения В.В.Бартольда //научное наследие В.В.Бартольда и современная историческая наука. – Душанбе, 2010. – С.6-7.

[15] Академик В.В.Бартольд. О таджиках забыли… /https://www.FarhangiTojik/posts/3166370406707317/

[16] ЦГА РТ. Ф.12. Оп.1. Д.16. Л.2-6.

[17] История таджикского народа. – Т.5. – Душанбе, 2001. – С.499.

[18] Цит. по: Этнографическая наука в Таджикистане (1920-1990гг.). – Душанбе, 2002. – С.16.

[19] Миронов Н. Музыка таджиков. – Сталинабад, 1932. – С.11.